Liebe Schwestern und Brüder,

„Auf Hoffnung hin sind wir gerettet“, sagt uns der heilige Paulus im Römerbrief [1]. Unser Heiliger Vater Papst Benedikt XVI. hat dazu eine eigene Enzyklika geschrieben[2]. Vielleicht kann uns dieser Satz das ganze Jahr über begleiten. Es geht dabei um die verlässliche Hoffnung, die uns durch die Erlösung geschenkt wurde und wird. Wie erfahren dir diese Hoffnung und wie kann sie von den Menschen unserer Zeit erkannt werden?

Ich möchte eine Antwort auf diese Frage von zwei Perspektiven vorlegen: Einmal im Blick auf Heilige als Helfer zur Hoffnung und dann vom Empfang der Eucharistie und des Bußsakramentes als Hilfen der Hoffnung.

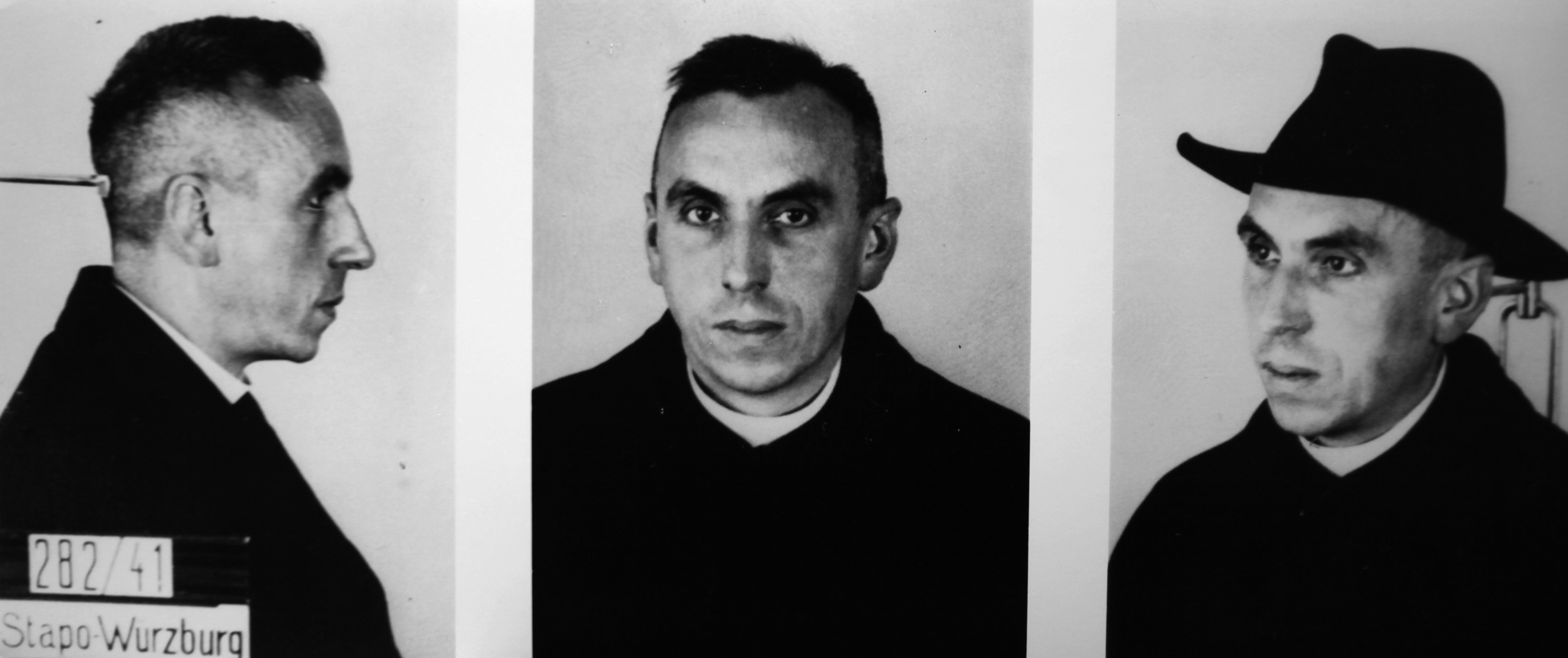

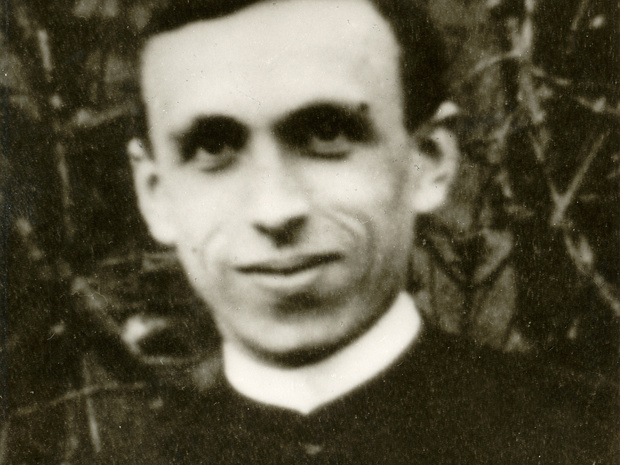

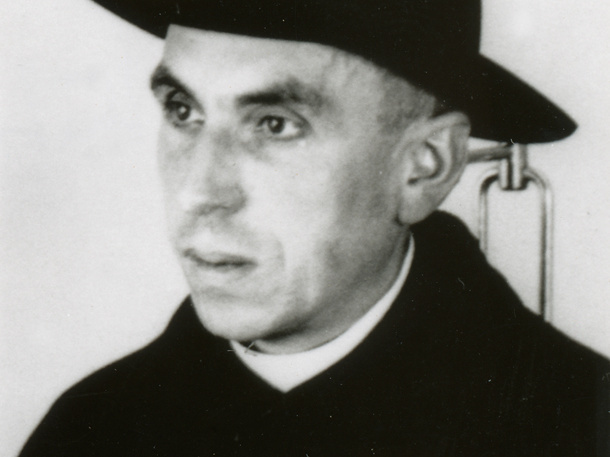

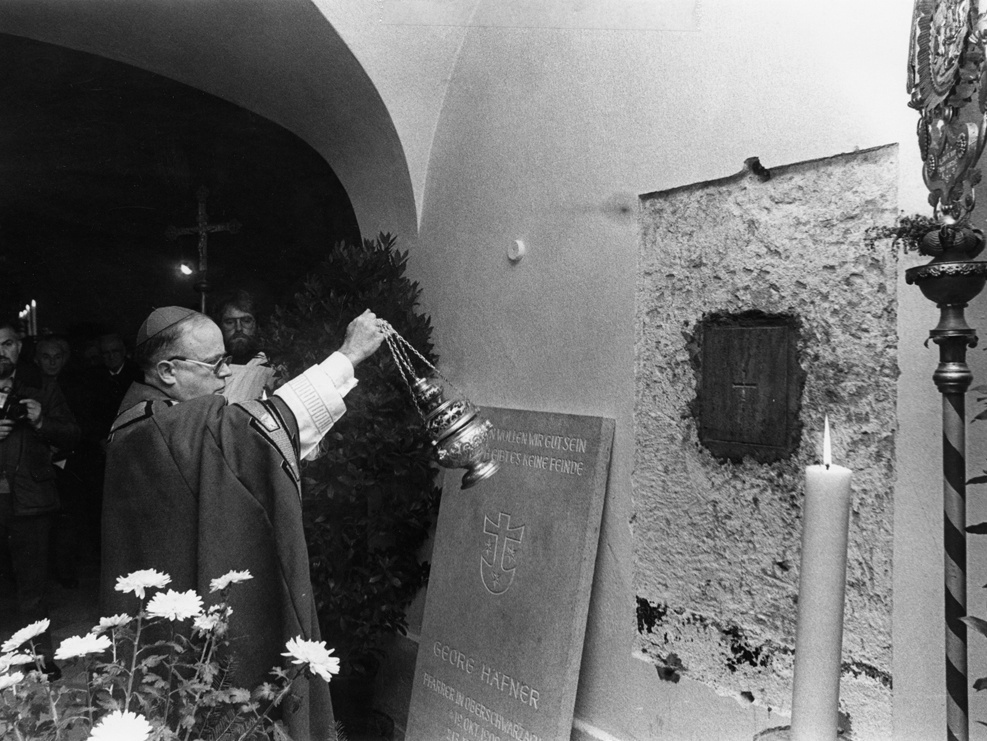

Zurzeit dürfen wir in unserem Würzburger Bistum auf zwei Frauen und zwei Männer schauen, die uns als Zeitzeugen im Glauben vorangegangen sind und hoffentlich bald als Selige verehrt werden dürfen. Es sind die Ordensschwestern Franziska Streitel (1844-1911) und Maria Julitta Ritz (1882-1966) sowie Pfarrer Georg Häfner (1900-1942) und Pater Engelmar Unzeitig (1911-1945).

Alle Vier waren Menschen des Gebetes, der inneren Wahrhaftigkeit und des Gottvertrauens. Sie helfen uns, Wichtiges von Unwichtigem und Bleibendes von Vorübergehendem zu unterscheiden. Gerade unsere Zeit, die geprägt ist von der Auseinandersetzung um Glaube und Vernunft braucht Menschen, die nicht nur nachdenken über das Verhältnis von Religion und Wissenschaft – so wichtig das ist –, sondern auch in der Lage sind, die grenzübersteigende Sinnfrage nach Gott in persönlicher Begegnung auszuloten. Gerade weil Heiligkeit und Wissenschaft kein widersprüchliches Begriffspaar ist, brauchen wir Zugänge zu dem Geheimnis GOTT, die zu einer vertieften Glaubenserfahrung führen. Dabei können uns Menschen helfen, die uns oft unter schwierigsten Lebensbedingungen vorangegangen sind.

Dabei möchte ich besonders in den Blick nehmen: die eucharistische Anbetung und das Bußsakrament.

Schauen wir zunächst einmal auf Pfarrer Georg Häfner. Schon als Kind, als Ministrant im Kloster Himmelspforten, atmete er – wie die Luft – gleichsam die Gegenwart Gottes ein. Eine seiner Cousinen berichtete: „Ich weiß nur, dass er immer gebetet hat, als Georg im Sommer in Ferien bei uns war; da hatte er immer ein Gebetbuch und Rosenkranz mit sich. Er lebte in der Gegenwart Gottes.“ [3] Diese Grundhaltung des Gebetes öffnete ihm den Zugang zur Wirklichkeit Gottes. Darüber hinaus begriff er, dass Christus in den eucharistischen Gaben nicht nur zeichenhaft, gleichsam symbolisch, unter uns gegenwärtig ist sondern wesenhaft und wirklich. So fand er auch seine Berufung zum Priestertum als Ministrant in der Nähe zum eucharistischen Herrn. Und sein Primizspruch wurde für ihn zum Leitfaden seiner Lebenshingabe: „Mache meinen Wandel standhaft auf Deinem Wege, o Herr, dass meine Schritte nicht wanken.“

Standhaftigkeit und Gottvertrauen, also Hoffnung, brauchte er in einem gerüttelten Maße. Beides fand er in der anbetenden Haltung gegenüber dem sich in der Eucharistie bleibend opfernden Herrn. Er erkannte die Liebe Gottes, die sich immer wieder neu im eucharistischen Geschehen an uns verschenkt. Darum war für ihn die Feier des hl. Messopfers kein routiniertes Geschehen sondern ein lebendiger Erfahrungsraum göttlich liebender Nähe. Sowohl die viertel Stunde zur Vorbereitung auf die hl. Messe als auch die anschließende Danksagung gehörten für ihn ebenso zum beständigen Tagesablauf wie die Meditation, Schriftbetrachtung und eucharistische Anbetung, auf die all sein Tun bezogen blieb.

Papst Benedikt XVI. hat anlässlich des vergangenen Fronleichnamsfestes in der Ansprache beim Angelus gesagt: “Jedes Mal, wenn der Priester das eucharistische Opfer erneuert, wiederholt er im Wandlungsgebet: ‚Dies ist mein Leib…dies ist mein Blut.’ Dabei leiht er Christus, der bei uns bleiben und das schlagende Herz der Kirche sein wollte, seine Stimme, seine Hände und sein Herz. Doch auch nach der Feier der göttlichen Geheimnisse bleibt der Herr Jesus lebendig im Tabernakel; daher wird Ihm vor allem mit der eucharistischen Anbetung Lobpreis dargebracht … Es besteht sogar eine innere Verbindung zwischen der Zelebration und der Anbetung. So ist die heilige Messe in sich selbst der größte Anbetungsakt der Kirche; ‚Niemand isst dieses Fleisch – so schreibt der heilige Augustinus –, ohne es vorher anzubeten’[4]. Die Anbetung außerhalb der heiligen Messe verlängert und intensiviert das, was während der liturgischen Feier geschehen ist und ermöglicht eine wahre und tiefgehende Aufnahme Christi.“[5]

Für Georg Häfner wurde diese Wechselbeziehung von Liturgie und Leben, Sein und Handeln in der schwierigen Zeit im Würzburger Gefängnis und dann im Konzentrationslager in Dachau, wo er weiterhin die heilige Messe mitfeiern und die heilige Kommunion empfangen konnte[6], zur Überlebensfrage. Aus der stets neu gesuchten Begegnung mit dem eucharistisch gegenwärtigen Herrn erwuchs ihm die Kraft zu Dankbarkeit, Vergebung und Lebensopfer.

Ob wir nicht gerade heute diese Erfahrung und Stärkung für unsere Lebensgestaltung brauchen?

Ich freue mich sehr, dass die Feier der Ewigen Anbetung in unserem Bistum einen hohen Stellenwert genießt. Vielleicht ist es uns aber darüber hinaus möglich, in der persönlichen Anbetung und in eucharistischen Andachten die liebende Gegenwart Gottes intensiver zu erfahren. Jenseits aller theologischen Reflektionen und Diskussionen können wir hier die Fähigkeit des inneren Schweigens erlangen und einen ganz persönlichen Zugang zu dem lebendigen Gott erhalten. Auch in Gemeinden, in denen kein Priester wohnt, ist diese Möglichkeit in gemeinschaftlicher Anbetung gegeben und eine wirkliche Chance zum Lebendigerhalten der Gemeinde.

Aber ein weiterer wichtiger Aspekt ist hinzuzufügen. Wir brauchen, um Hoffnung zu erfahren, die ungetrübte Lebensgemeinschaft mit Gott: Umkehr, Buße, Versöhnung im Alltag und die Feier der Versöhnung im Bußsakrament sind wesentliche Hilfen auf diesem Weg.

In der heutigen Zeit, in der in Talkshows ungeniert und manchmal geradezu brutal die Erbärmlichkeit gescheiterter Lebensvollzüge ausgeschüttet wird, bringen nicht mehr all zu viele Menschen den Mut auf, in der Beichte, einem geschützten Raum, das eigene Leben vor Gott zu ordnen.

Von Georg Häfner wissen wir – genau so wie von den anderen erwähnten Zeitzeugen – ,dass er immer wieder mit großer Andacht das Bußsakrament empfangen hat. Einerseits ist die lebendige Beziehung zu Gott Voraussetzung für einen würdigen Kommunionempfang, andererseits ist sicherlich auch eine gute Beichte Frucht des eucharistischen Geschehens.

Vielen unter uns ist die regelmäßige Bußpraxis verloren gegangen. Manche scheuen sich aus sehr unterschiedlichen Gründen, persönliche Schuld einzugestehen.

Schon vor Jahren sprachen die Bischöfe von einem „heimlichen Unschuldswahn“[7], der um sich greife und von einer damit verbundenen Beichtkrise, in der sich auch die Krisensituation unseres Glaubens in dieser Zeit ablesen lasse. Sicherlich darf die Bußpraxis der Kirche nicht allein auf die Beichte verengt werden. Es gibt verschiedene Formen wie den Bußritus zu Beginn einer jeden heiligen Messe, die unterschiedlichen Bußgottesdienste, Gebet und aufrichtige Nächstenliebe. Sie dürfen nicht gegen einander ausgespielt werden. Sie stehen vielmehr in einer inneren Verbindung mit dem uns liebenden barmherzigen Vater. Ein eindrucksvolles Bild des barmherzigen Vaters hat Rembrandt kurz vor seinem Tod 1669 gemalt. Es ist überall in der Beichtkirche von Lourdes zu sehen. Der barmherzige Vater umarmt seinen zurückgekehrten Sohn. Dabei wird die befreiende Sicht deutlich: Nicht die Aktivität des Menschen steht an erster oder gar entscheidender Stelle, sondern das Tun Gottes selbst[8].

Gottes Versöhnungswille nimmt in seinem Mensch gewordenen Sohn Gestalt an und lässt Ihn als Sühneopfer für uns am Kreuz sterben. „Was Sünde ist, erkennt man erst im Blick auf das Kreuz des Herrn.“[9] Diesen Geist der Versöhnung schenkt der Auferstandene seinen Jüngern und bevollmächtigt sie an Seiner Stelle, den Dienst der Versöhnung zu vollziehen. Darum hat die persönliche Beichte einen besonderen Stellenwert und die Möglichkeit, verbindlich zu hören: „So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Welches Geschenk ist uns damit gegeben!

Ich durfte über 20 Jahre den Dienst als Beichtvater versehen. Welches Leid, welche unsagbar bedrückende Schuld wurde hier vor Gott abgeladen – und vergeben. Die Freudentränen der Beichtenden zeigten eindrucksvoll dieses befreiende Geschehen. Der einzelne Mensch in seiner persönlichen Lebensgeschichte darf vor Gott treten und wird darin ernst- und angenommen. Das haben auch die Menschen erfahren, die nach längerer Zeit – vielleicht auch nach schlechter Erfahrung – gewagt haben, wieder zu beichten.

Der Kreis schließt sich. Eucharistiefeier und die Feier der Buße hängen zutiefst zusammen. So formulierten die Bischöfe: „In ganz ähnlicher Weise wie bei der Eucharistiefeier wird in der sakramentalen Absolution der Tod des Herrn verkündet und seine Auferstehung gefeiert.“[10]

Ich hoffe sehr, dass das Bußsakrament als österliche Gabe des Auferstandenen auch von allen empfangen werden kann. Das Angebot von regelmäßigen, günstigen und ausreichenden Beichtzeiten, insbesondere vor Sonn- und Feiertagen, - zumindest in zentral gelegenen Kirchen, Klöstern oder Wallfahrtsorten - ist notwendig und verlangt die selbstlose Bereitschaft des Priesters zu dem nicht leichten Dienst als Beichtvater. Vergessen wir nicht: Der Priester steht ebenso auf der Seite der Sünder, dem – wenn er auch an Stelle Christi spricht – immer selbst der Bußruf Christi gilt.

Heilige sind Helfer zur Hoffnung. Bei der Feier der Eucharistie und im Empfang des Bußsakramentes erfahren wir wirksame Hilfen der Hoffnung auf dem Weg zur Vollendung unseres Lebens in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir diese Erfahrung in den kommenden Wochen bewusst vertiefen, wird es eine erfüllte Zeit sein, die uns geschenkt ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete österliche Bußzeit und die Freude der tiefen Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn.

Es segne Sie der dreifaltige Gott + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

[1] Röm 8,24.

[2] Enzyklika SPE SALVI von Papst Benedikt XVI. An die Bischöfe, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über die christliche Hoffnung.

[3] Putz, Günter:Archiv Seligsprechung causa G. Häfner, Erhebungsbogen H. Wahlrab.

[4] Vgl. Enarr. In Ps. 98,9; CCL XXXIX,1385.

[5] Zit. nach: Die Tagespost, 18. Juni 2007.

[6] Häfner, Georg: Briefe aus dem Gefängnis Nrn. 1-5; Briefe aus dem Konzentrationslager Nrn. 1-16, zitiert nach deren textkritischen Aufbereitung in: P.-W. Scheele, K. Wittstadt: Georg Häfner, Priester und Opfer, Würzburg 1983, 114.

[7] Die Deutschen Bischöfe Nr. 14: Der Priester im Dienst der Versöhnung. Hg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 14. November 1977, 4..

[8] Vgl. ebd. 10.

[9] Ebd. 11.

[10] Ebd. 16.