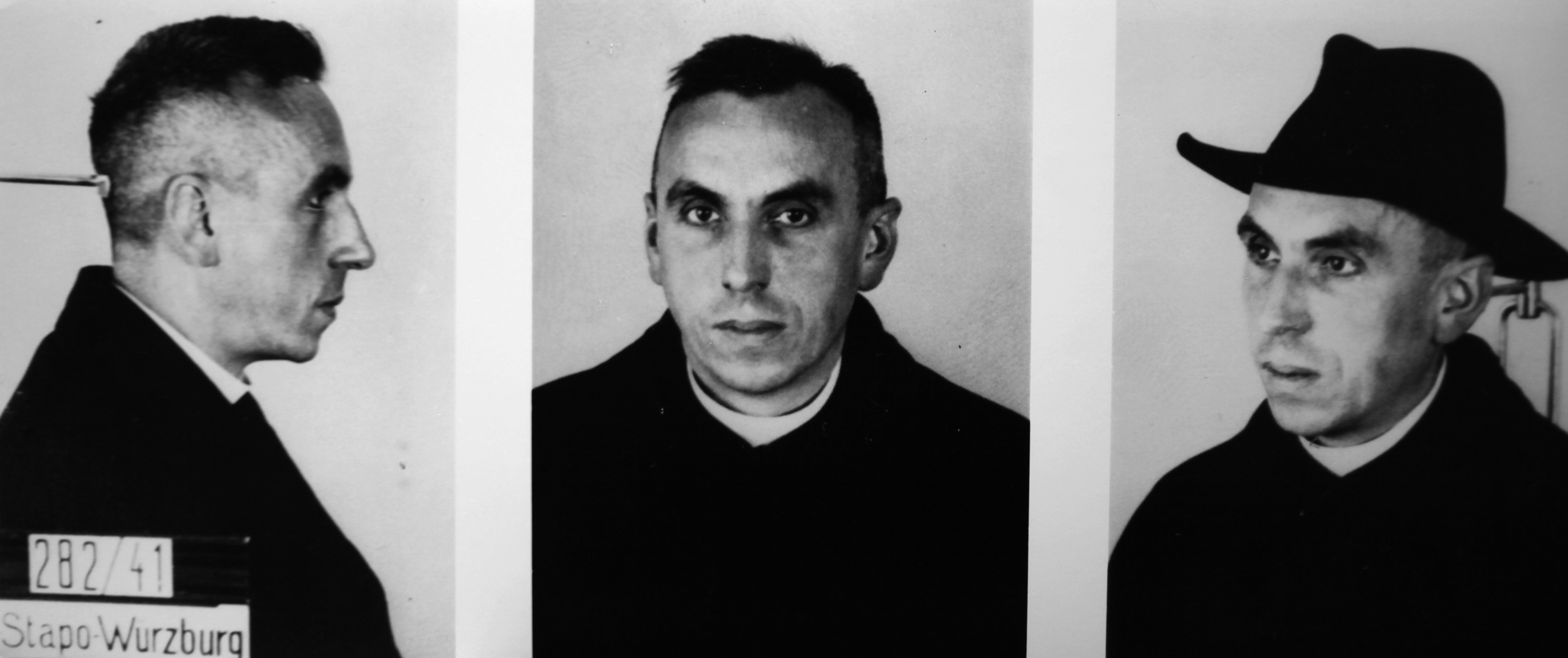

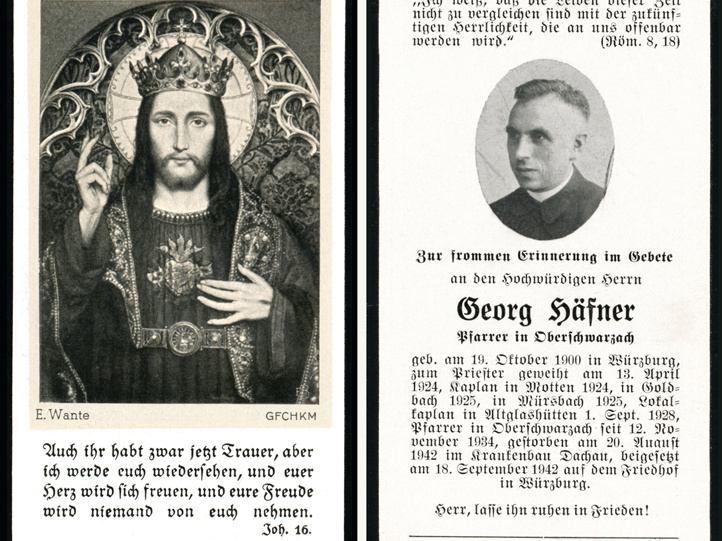

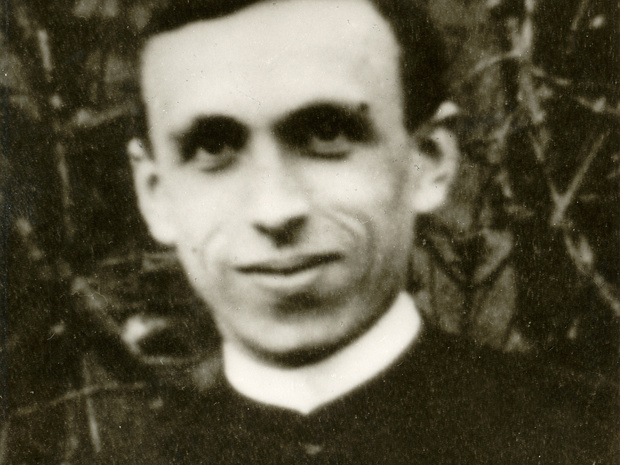

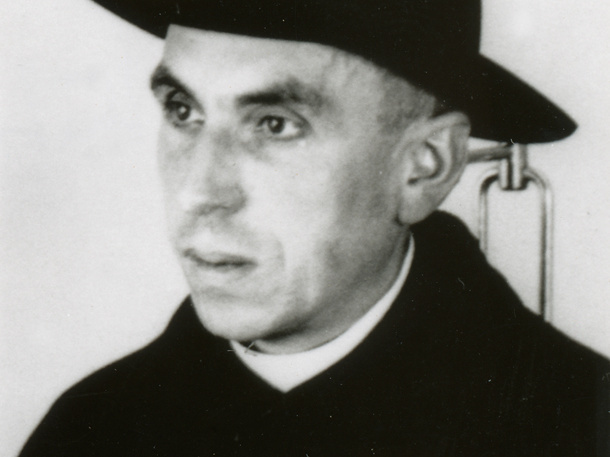

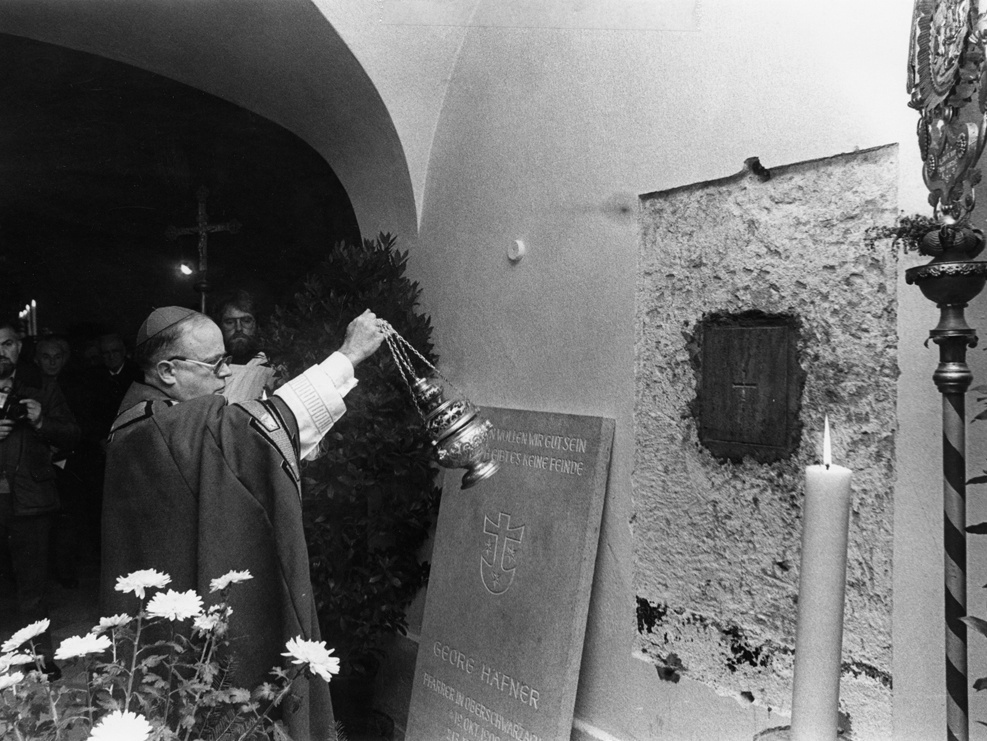

Morgen ist der 110. Geburtstag von Pfarrer Georg Häfner, ein Priester unserer Diözese, ein Mitbruder, Glaubenszeuge und Martyrer. Sein Leben ist engstens mit uns verbunden.

Er wurde nach einem Denuntiationsschreiben des Ortsgruppenleiters Rattelmüller 1941 verhaftet und wegen staatsabträglichen Verhaltens zwei Monate später (am 31. Oktober 1941) verhaftet und noch im Dezember 1941 in das Konzentrationslager Dachau überführt. Dort wurde er mit der Nr. 876 gebranntmarkt. Er starb infolge von Phlegmone den Hungertod am 20. August 1942.

So mancher unter uns lebte da schon…

Pfarrer Georg Häfners abweisende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus – zum Beispiel die Verweigerung des Hitlergrußes, seine Warnungen in der Predigt und die nach einer mit der Kirche vorgenommenen Aussöhnung des Parteigenossen Michael Wünsch gehaltene Beerdigung – entsprang seiner Gewissensüberzeugung, die ganz auf die Pastoral ausgerichtet war. Er war – wie Günter Putz schreibt: im Grunde Opfer seiner seelsorglichen Pflicht.“ (Gott im KZ.7)

Pfarrer Georg Häfner war sicherlich kein glatt gebürsteter Heiliger. Er hatte seine Ecken und Kannten, die so mancher noch lebende Pfarrangehöriger in Oberschwarzach bezeugen kann. Sein Lebenszeugnis aber bekommt in Dachau „seine eigentliche Leuchtkraft“ (Ebd.)

Uns sind noch eine Reihe von Zeugnissen bekannt, die er aus der Schutzhaft in Würzburg und aus dem Konzentrationslager in Dachau an seine beiden Haushälterinnen und Eltern geschrieben hat.

Seine innerste Einstellung zum bevorstehenden Leidensweg werden schon in den ersten Zeilen seines Briefes an seine Eltern deutlich: „Es ist vom Herrgott bestimmt, dass ich den Kreuzweg weiter gehe. Am Donnerstag komme ich sehr wahrscheinlich nach Dachau. Macht Euch deswegen keine allzu großen Sorgen. Ohne den Willen Gottes geschieht nichts.“ (Ebd.)

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Häfner nicht seine Peiniger anklagt oder die Rädelsführer, die ihn hinter Schloss und Riegel gebracht haben, verurteilt. Er wusste sich als Christ und als Priester berufen, sein Leben aus dem Glauben heraus anzunehmen. Nichts geschieht zufällig. Und obwohl oder gerade weil die Nazis den Begriff Vorsehung missbraucht hatten, spricht er von dem alles tragenden Willen Gottes. Er glaubt trotz düsterer menschlicher Erfahrungen an die Liebe Gottes, die sich auch durch das Leid hindurch Bahn bricht. Er dankte seinem Vater, der ihn in der Schutzhaft besucht hatte für seinen Segen. Wörtlich: „Dein Segen, den Du mir auch im Namen der lieben Mutter auf die Stirn gedrückt hast, wird nicht umsonst sein; ich verlass mich drauf; denn in der Heiligen Schrift heißt es, Vater Segen baut den Kindern Häuser.“ (Ebd.) Der Segen bezeugt die liebende Zusage Gottes. Georg Häfner gewann aus dem Segen Kraft zum Segnen.

Im Blick auf den bevorstehenden Kreuzweg, den er zu gehen hatte, dankte er seinen Eltern dafür, dass sie ihn haben Priester werden lassen. Doch er wusste auch darum, dass das Kreuztragen alleine zu schwer werden könnte. Deshalb schrieb er an sie: „Ich danke Euch herzlich mit tausendfachem Vergelt’s Gott, dass Ihr mich habt Priester werden lassen, wenn Ihr auch jetzt zusammen mit dem priesterlichen Sohn das Kreuz tragen müsst. Wir tragen es zusammen geduldig, das gibt mir besondere Kraft und besonderen Trost. Ich trage es und ihr helft mir dabei durch Euer Gebet, durch Eure Geduld, durch Euer Gottvertrauen, durch Eure Ergebung in den Willen Gottes.“ (Ebd.)

Christus war sein Leben. An ihm nahm er Maß, an seinem Kreuzestod wollte er teilhaben. Seine hingebende Lebensmaxime lautete: „Keinem Menschen wollen wir fluchen, keinem etwas nachtragen, mit allen wollen wir gut sein.“ (Ebd. 17) . Diese Liebe ist eben keine Schwärmerei und ein bloßes Wohlgefühl.

Diese Liebe ist ein Empfangen und Geben, ein Eintauchen in das Urgeheimnis allen Seins. Ziel dieser Liebe ist das Erleben vollkommener Freude, die sich – für manche geradezu paradox – in der Hingabe des eigenen Lebens für die Freunde vollendet. Christi Liebestod am Kreuz ist der Maßstab. Und deshalb ist die Nachfolge Jesu nicht ohne eigene Lebenshingabe aus Liebe zu Gott realistisch. Von hier aus lässt sich manches Problem, das heute unter dem Begriff ‚Reformstau’ angemahnt wird, ganz anders verstehen und ansatzweise lösen.

Diese uns von Gott ans Herz gelegte Nächstenliebe lässt sich nicht antrainieren, sie kann nur aus der konkreten Leidsituation heraus geboren werden.

Ein Mitgefangener von Georg Häfner war Pater Sales Hess aus Münsterschwarzach berichtete 1986 Günter Putz unter anderem: „Bei der Ankunft (in Dachau) wurde er (Georg Häfner) ausgefragt. Als er wahrheitsgetreu den Grund seiner Verhaftung nannte, da sausten ihm die Ohrfeigen nur so ins Gesicht, da hagelte es Schimpfworte aller Art: ‚Das geht euch Pfaffen einen Dreck an! Was kümmert ihr euch um die Ehe! Die Ehe ist Sache des Staates. Einen Dreck geht das euch Saupfaffen an!’ Auch später wurde er noch einige Male misshandelt, wie er mir erzählte…All seine Leiden fasste er als Seelsorgemittel auf für jene von seinen Pfarrkindern, die zu wenig auf sein Wort gehört hatten. Er opferte auch sein Leben für sie hin. Im August erfasste ihn das Hungergespenst.“ (Ebd. 19)

Auch ein weiterer Dachaupriester, Pfarrer Richard Schneider aus der Erzdiözese Freiburg, berichtete über Georg Häfner: „Der Diener Gottes war ein Mann, der jedes Wort auf die Goldwaage legte. Er machte den Eindruck, als wenn er beständig im Gespräch mit Gott sei…“ (Ebd. 21)

Man darf sicherlich sagen, dass er eine Priestergestalt war, „die sich von einer innerweltlichen Logik nicht ausdeuten lässt, sie genügt allein der übernatürlichen Theo-Logik, seiner Kundgabe des Sohnes Gottes durch den Vater, der Liebe ist und Liebe gibt bis zum Tod am Kreuz, der sichtbar macht, dass Liebe alles Verstehen übersteigt, aber als hingegebene Lieb alles Wort-Zeugnis in ein Seins-Zeugnis verwandelt. Gott war der innerste Beweggrund für das Leben, den Dienst und die Sendung des Pfarrers von Oberschwarzach.“ (Ebd. 21) – so bei Günter Putz nachzulesen.

In diesen Tagen war das Großereignis die Rettung der 33 Bergleute in Chile, die 69 Tage in 700 Metern Tiefe ausharren mussten. Ihr Schicksal hielt die Welt in Atem. „Gott hat gewonnen“, so konnte man in "Die Welt" lesen. Die Süddeutsche: „Welt bejubelt Wunder von San José“. Die El Pais, Madrid, schrieb: „Chile bewegt die Welt. Die Rettung der 33 Bergleute hat Millionen Menschen rund um den Globus 22 Stunden in Atem gehalten.“ Und im El Mundo, Madrid, war gedruckt: „Und nach 69 Tagen sind sie wieder auferstanden“.

Diese überschwängliche Berichterstattung, die einerseits die Freude über diese gelungene Rettungsaktion ausdrückte, sich aber andererseits auch in theologische Kategorien der Auferstehung zum ewigen Leben verirrte, macht deutlich, wie sehr emotionale Ereignisse die Menschen berühren können.

Ein Zitat der Woche (Die Tagespost 16.10.2010), ein Ausspruch eines 19-jährigen (Jimmy Sanchez), aus dem Bergwerkstollen Geretteten hat mir zu denken gegeben: „ Ich glaube, es war Gottes Wille, dass ich unter Tage bleiben musste. Er wollte, dass ich darüber nachdenke, was ich in meinem Leben ändern muss. Und ich werde jetzt eine Menge ändern.“

Ein guter Vorsatz! Wie schnell aber werden solch globale Medienereignisse wieder vergessen und ad acta gelegt. Die Seligsprechung von Pfarrer Georg Häfner wird hoffentlich unsere Herzen erreichen und uns als Priester ermutigen, in der Nachfolge Christi von seinem Beispiel zu lernen.

Im Lukasevangelium hörten wir eben im Zusammenhang mit der Aussendung der 72 Jünger: „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter“. Der Glaubensschwund, der eingeforderte Zölibat, die nicht verkennbaren Probleme der Einsamkeit von Priestern lassen wahrscheinlich junge Menschen zurückschrecken. Können wir nicht von Pfarrer Georg Häfner lernen, dass die Freundschaft zu Christus ein tragfähiges Fundament selbst in Extremsituationen des Lebens ist?

Bitten wir den Herrn um Arbeiter für die große Ernte. Unser Lebenszeugnis wird oft genug auch ein Schlüssel für die Berufung anderer zur Nachfolge Jesu sein. Die Tragfähigkeit des Lebens ist vom Mittragen bestimmt! Leben wir mit- und füreinander und strahlen wir die Freude an unserer Berufung aus, die die Realität des Kreuzes nicht verleugnet, aber den Himmel nicht aus den Augen verliert.

Amen.