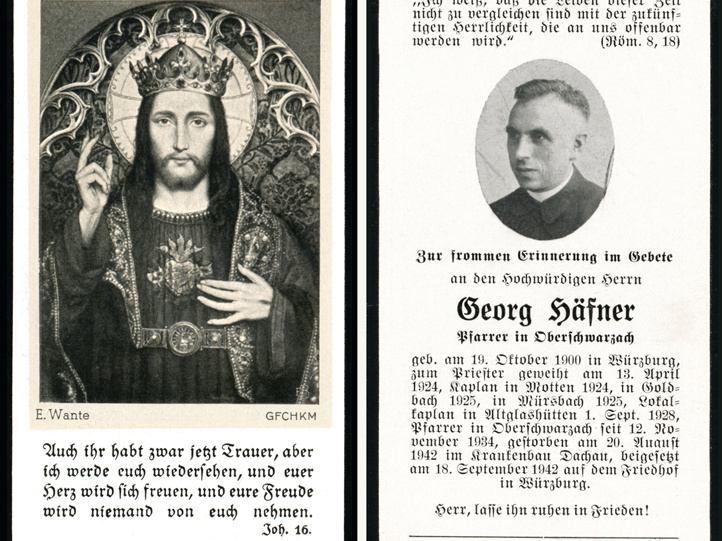

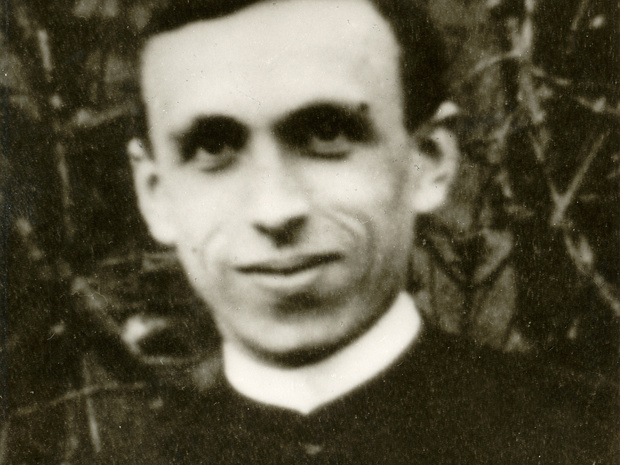

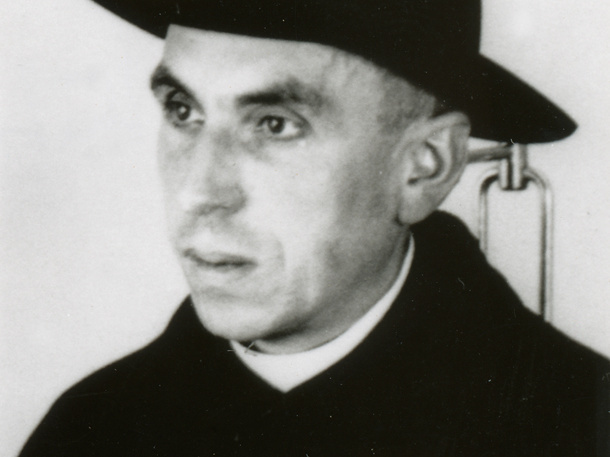

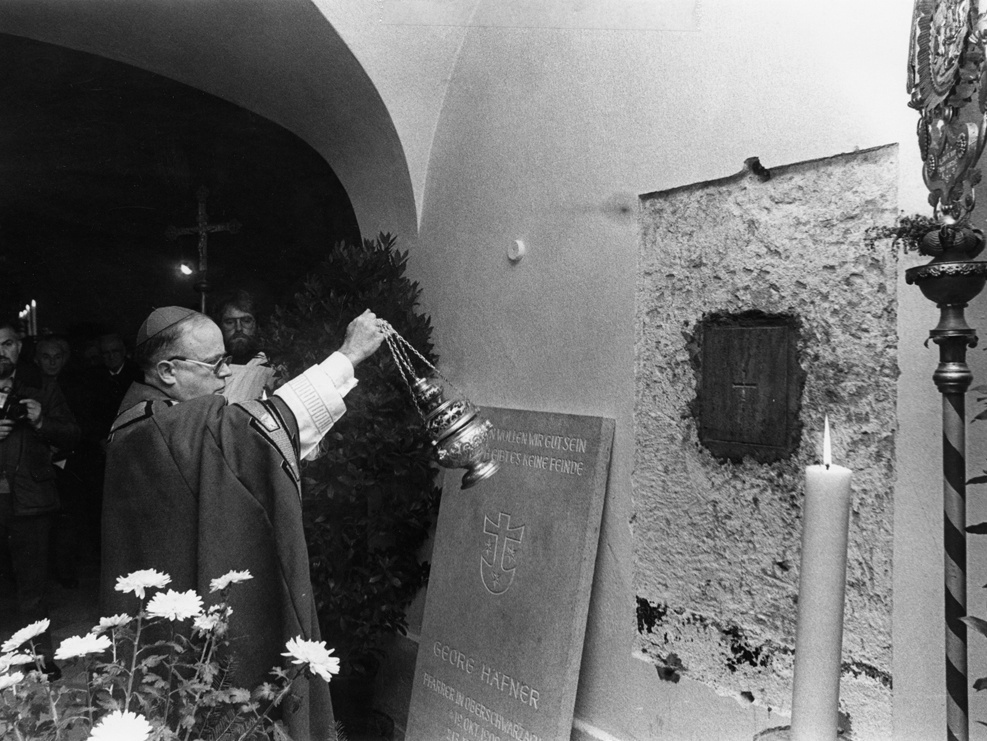

Würzburg (POW) Die erste Ausgabe einer ausführlichen historischen Dokumentation zum Leben und Wirken des Märtyrerpriesters Georg Häfner hat Archivoberrat i. K. Dr. Norbert Kandler am Freitag, 25. März, im Diözesanarchiv Würzburg vorgestellt. Sie ergänzt die ebenfalls vom Diözesanarchiv erstellte Wanderausstellung, die seit Februar besteht und im laufenden Jahr in 25 Orten des Bistums gezeigt wird. Domdekan Monsignore Günter Putz, Postulator im Seligsprechungsverfahren für Häfner, bezeichnete den Band aufgrund des wissenschaftlichen Ansatzes als wertvolle Ergänzung zu den bislang erschienenen Häfner-Büchern. „Die Dokumentation hilft, die gesamte historische Dimension und Wucht des Märtyrerpriesters lebendig werden zu lassen.“

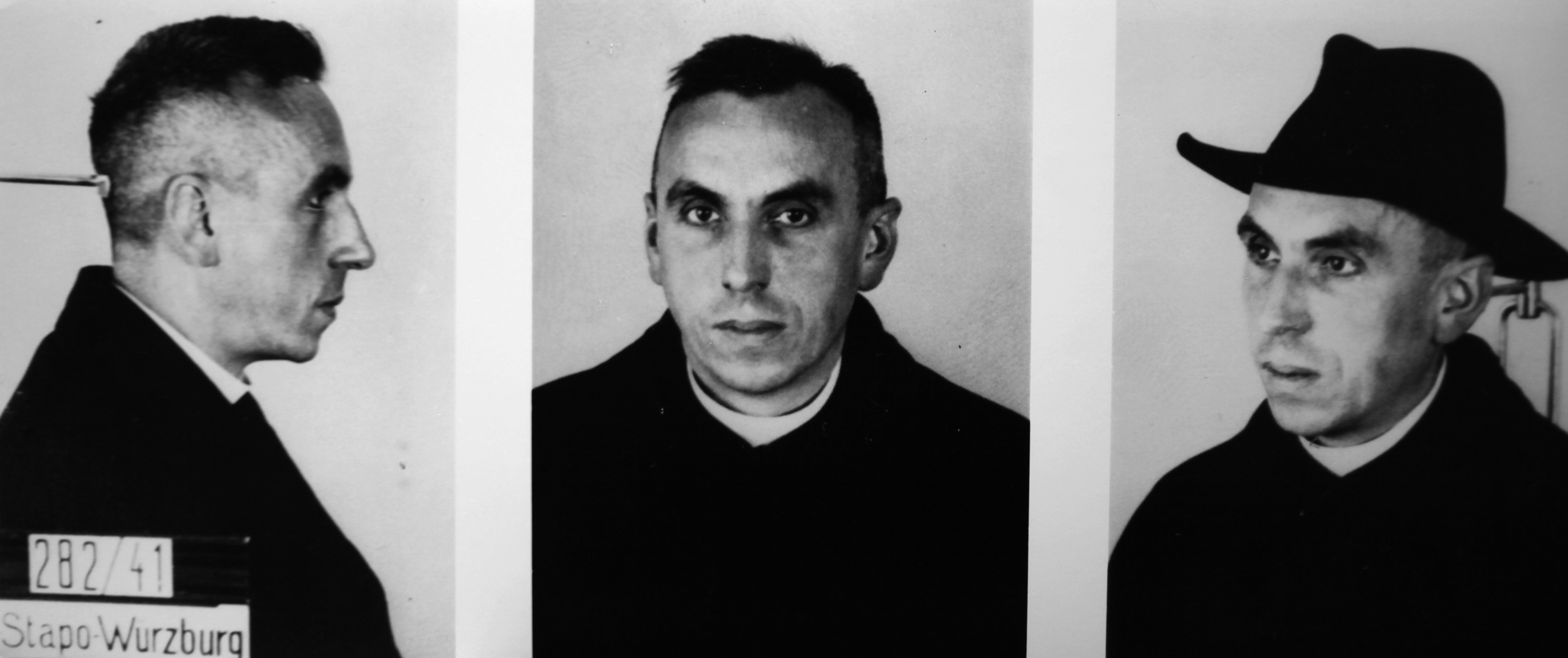

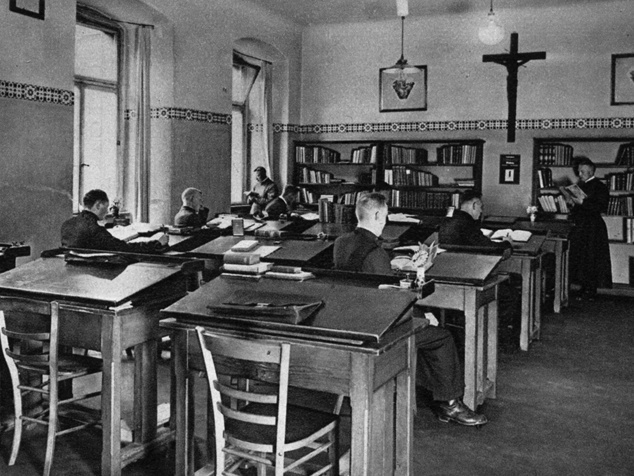

Die Wanderausstellung umfasst insgesamt acht Tafeln. Sie legt einen Schwerpunkt auf das für die Seligsprechung zentrale Ereignis: das Leiden und Sterben Häfners im Konzentrationslager Dachau. Neben einer Beschreibung der unmenschlichen Dachauer Lagerverhältnisse findet sich eine Rückblende auf die Situation Häfners als Priester in der Diktatur der Nationalsozialisten. Seine Unangepasstheit führte zur Verfolgung durch das Regime. In einem Ausblick werden die Resonanz auf Häfners Leben und Sterben erläutert sowie Station auf dem Weg zu Seligsprechung aufgezeigt.

Eine Hörstation bietet Auszüge aus Häfners Briefen aus der Haft, außerdem Stellungnahmen von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann, Weihbischof Ulrich Boom und Domdekan Putz. Ein Faltblatt gibt neben Antworten zu Fragen „Was ist ein Märtyrer?“ oder „Was ist die Spiritualität des Karmel?“ Informationen zu den Orten und Zeiten, in denen die Wanderausstellung jeweils zu sehen ist. Vier identische Ausgaben der Ausstellung ermöglichen die zeitgleiche Präsentation an vier Orten.

Kandler dankte dem Echter-Verlag, der als Kooperationspartner die Veröffentlichung der historischen Dokumentation ermöglichte. Diese diene „der Vertiefung und Verstetigung“ der in der Wanderausstellung dargebotenen Informationen. „Hier werden in geschichtswissenschaftlicher Arbeitsweise die erreichbaren Daten über Georg Häfner zusammengetragen, seine Situation als Würzburger Priester im Dritten Reich umrissen und Einblicke in die Verhältnisse im Konzentrationslager Dachau gegeben.“ Zwei Beiträge gingen zudem auf die methodische Fragestellung ein, welcher Umfang an historischen Fakten im Rahmen der Seligsprechung und der sie begleitenden Wanderausstellung überhaupt möglich und nötig sei. Die historische Dokumentation „Georg Häfner 1900 bis 1942“ kann an jedem Ausstellungsort erworben werden. Sie ist auch über den Buchhandel beziehbar.

Dr. Herbert Schultheis, einer der Autoren der Häfner-Dokumentation, berichtete, dass die Aufarbeitung mit großer Intensität erfolgte. „Ich habe erst am Zweiten Weihnachtsfeiertag damit begonnen, meinen Artikel zu schreiben.“ Bei seinen Untersuchungen zur Biographie Häfners habe er einige bislang oft wiederholte Irrtümer richtigstellen können. So habe er anhand eines alten Jahresberichts belegen können, dass Häfner erst 1919, und nicht schon 1918 am Alten Gymnasium das Abitur abgelegt hat.

Die Ausstellung ist an folgenden Orten zu sehen: Martinushaus Aschaffenburg, 29. März bis 15. April; Bad Kissingen-Herz Jesu, 11. bis 26. April; Dettelbach-Sankt Augustin, 13. Mai bis 6. Juni; Gochsheim-Sankt Matthias, 22. März bis 1. April; Hammelburg-Sankt Johannes, 26. April bis 11. Mai; Hessenthal-Mariä Himmelfahrt, 16. Mai bis 15. Juni; Gemeindebibliothek Höchberg, 28. März bis 13. April; Hörstein-Mariä Himmelfahrt, 15. April bis 16. Mai; Mellrichstadt-Sankt Kilian, 25. März bis 11. April; Mürsbach-Sankt Sebastian, 6. April bis 4. Mai; Oberschwarzach-Sankt Peter und Paul, 4. Mai bis 24. Mai; Ochsenfurt-Sankt Andreas, 6. Juni bis 4. Juli; Poppenhausen-Sankt Jakobus der Ältere, 1. bis 6. April; Retzbach-Maria im Grünen Tal, 11. bis 23. Mai; Schönau/Saale-Unbefleckte Empfängnis Mariens, 23. Mai bis 8. Juni; Schweinfurt-Heilig Geist, 7. bis 30. Juni; Bücherei im Bahnhof Veitshöchheim, 13. bis 27. April, Kiliansdom Würzburg, 27. April bis 13. Mai. Eine Übersicht zu den Ausstellungsorten findet sich auch im Internet unter www.georg-haefner.de.

Georg Häfner 1900-1942. Eine historische Dokumentation des Diözesanarchivs Würzburg. 183 Seiten. 14,80 Euro. Echter Verlag, Würzburg 2011, ISBN 978-3-429-03418-4.