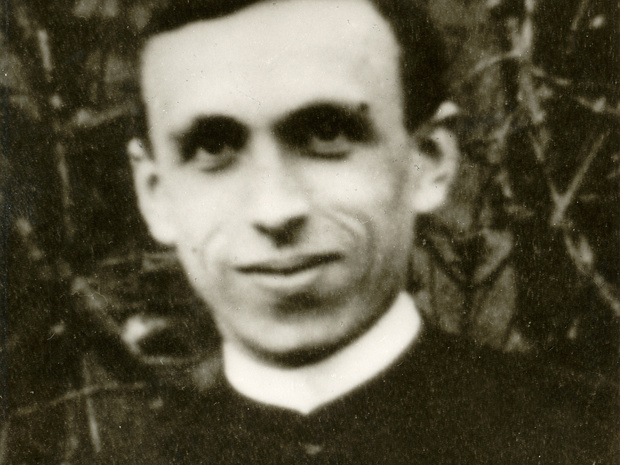

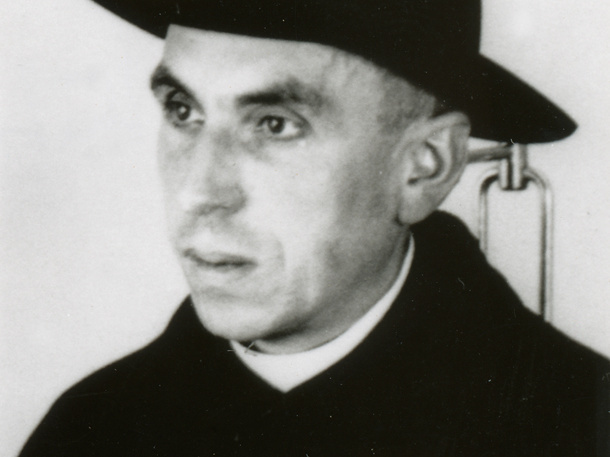

Würzburg (POW) Am Tag seiner Primiz, am 21. April 1924, kommt der später im Konzentrationslager Dachau ermordete Georg Häfner mit seinen Würzburger Priesterkollegen zu einem Erinnerungsfoto zusammen. Häfners Mitbruder Kunzmann erlaubt sich einen Scherz: Just in dem Moment, in dem der Fotograf auf den Auslöser drückt, hält er dem vor ihm sitzenden, ahnungslosen Häfner einen weißen Teller übers Haupt. Mit der Folge, dass der damals 23-Jährige auf dem fertigen Schwarz-Weiß-Foto von einem vermeintlichen Heiligenschein umgeben ist. Heute, kurz vor der Seligsprechung des Märtyrerpriesters, beeindruckt der symbolische Gehalt der Szene, die frühe Andeutung von Häfners Lebensleistung. Diese und weitere seltene Fotografien aus dem Leben des künftigen Seligen hat das Würzburger Künstlerpaar Fides und Michael Amberg nun in der Publikation „Märtyrer Georg Häfner – Priester und Opferlamm“ veröffentlicht.

Seit über 30 Jahren beschäftigen sich die Kunsthistorikerin Fides Amberg-Hartmann und ihr Mann, Goldschmied Michael Amberg, intensiv mit dem Wirken und Leiden von Georg Häfner. „Er hat seine Verbundenheit mit Gott in allen Lebenslagen bezeugt, auch während der schlimmsten Tage im Konzentrationslager“, erklärt Amberg seine Begeisterung für die Person des Märtyrerpriesters. Der Vater von Michael Amberg, Joseph Amberg d.J., wurde wie Häfner im Jahr 1900 geboren und kannte ihn von der gemeinsamen Militärzeit am Ende des Ersten Weltkriegs. Das Interesse von Michael Amberg für die Lebensgeschichte Häfners wurde aber erst richtig geweckt, als ihm die Würzburger Priorin des Dritten Ordens vom Berge Karmel, Sophie Rausch, einige Zeitungsberichte über Häfner vermachte. Wie Häfner selbst waren Amberg und seine Frau Fides 1976 in den Dritten Orden der Karmeliten, auch Säkularorden genannt, eingetreten. Da das gesammelte Material der Priorin kaum Bilder von Häfner enthielt, begann Amberg mit umfangreichen Archivrecherchen. Verwandte Häfners übergaben ihm die Briefe, die der Priester aus dem Konzentrationslager geschickt hatte. Häfners Cousine Martha Kamm, seine beiden Haushälterinnen und viele Weggefährten lernten die Ambergs persönlich kennen.

Im März 1978 stellte das Künstlerpaar im Würzburger Karmelitenkloster eine erste Ausstellung über Georg Häfner auf die Beine. Die Resonanz darauf übertraf die Erwartungen der Ambergs bei weitem. Allein aus Häfners ehemaliger Pfarrei in Oberschwarzach am Fuße des Steigerwalds kamen drei Busse angereist. So musste die Schau um mehrere Tage verlängert werden. Von vielen Besuchern bekamen die Ambergs neues Material zur Verfügung gestellt, das sie für weitere Ausstellungen nutzten. Mittlerweile umfasst das Privatarchiv der Ambergs drei dicke Aktenordner, voll mit Zeitungsartikeln, Bildern und Original-Dokumenten. Da sich die Seligsprechung Häfners in den vergangenen Monaten immer deutlicher abzeichnete, kam dem Ehepaar die Idee, das wertvolle Material per Publikation einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen: „Wir sind die einzigen Sammler, die so viele Fotos von Georg Häfner haben. Und durch die Bilder kommt man seiner Person noch näher“, betont Amberg-Hartmann.

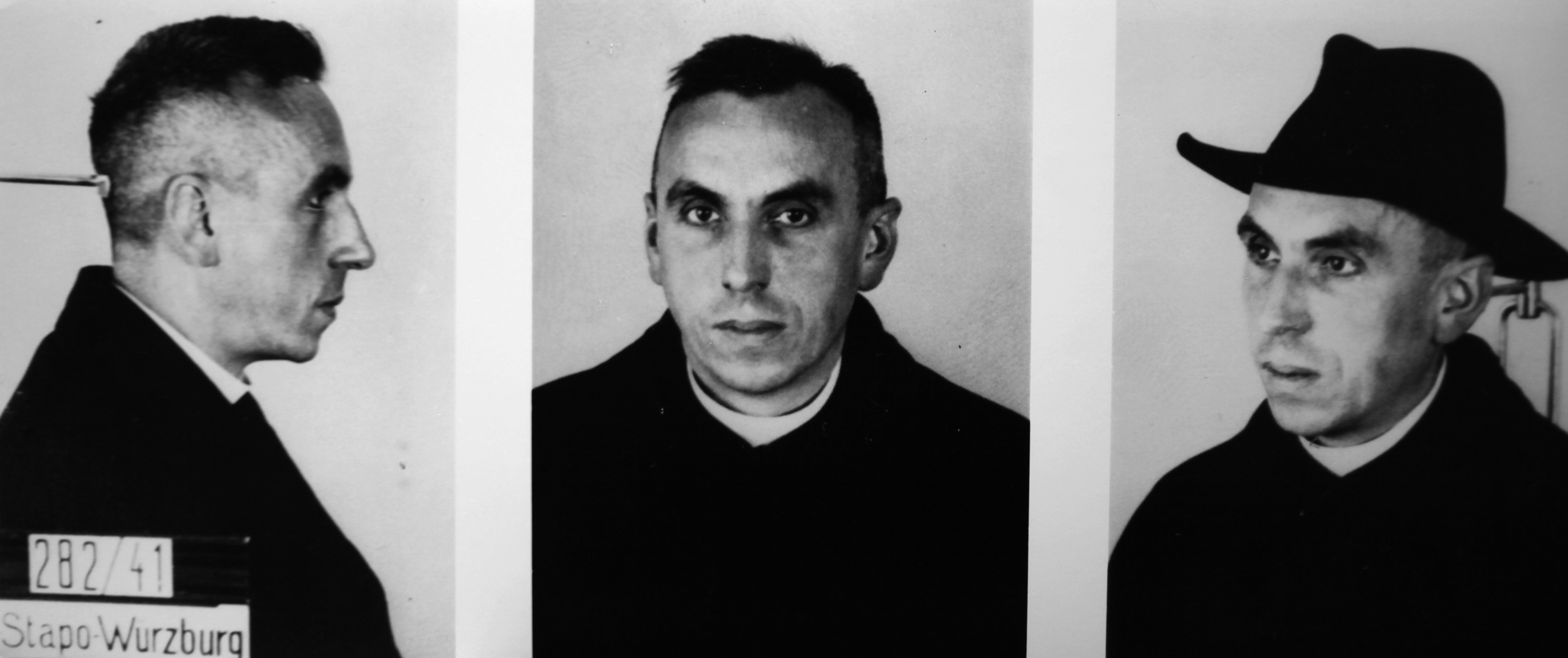

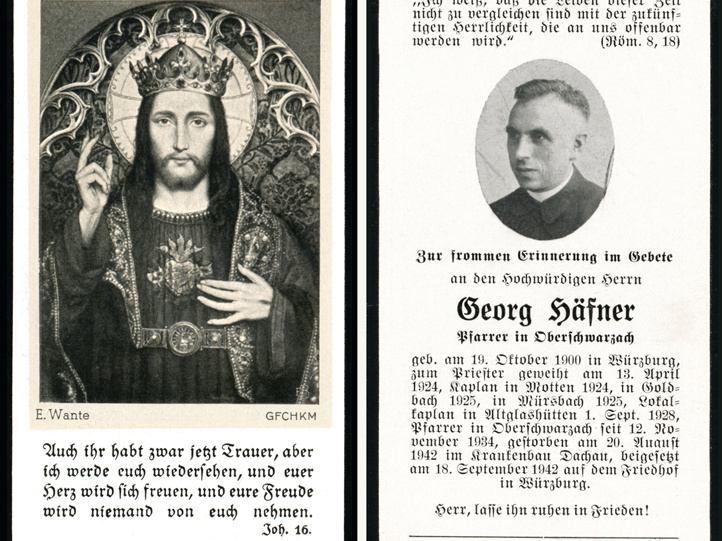

Das 64 Seiten umfassende Werk „Märtyrer Georg Häfner – Priester und Opferlamm“ hat das Paar selbst verlegt. Fides Amberg-Hartmann zeichnet für den Text und die kunstvollen bunten Illustrationen verantwortlich. Ihr Ehepartner erledigte wie gewohnt die Archivarbeit und wählte die passenden Bilder aus. „Mein Mann ist eher der Forschertyp. Er will alles immer zu ausführlich machen, deshalb schreibe ich die Manuskripte“, erklärt sie schmunzelnd. So werden die meisten Fotografien in dem Buch dann auch mit kurzen, prägnanten Bildunterschriften näher erläutert. Sie geben Zeugnis vom Leben Georg Häfners, der nach seiner Priesterweihe 1924 in Würzburg und Kaplansstationen in Motten, Goldbach, Mürsbach sowie Altglashütten 1934 zum Pfarrer von Oberschwarzach berufen wurde. Dort geriet er bald in Konflikt mit dem NS-Regime und sah sich auch Denunziationen aus der Bevölkerung ausgesetzt, weil er unter anderem den Hitler-Gruß verweigerte. Im Oktober 1941 wurde Häfner verhaftet. Die im Buch abgedruckte Haftanordnung der Geheimen Staatspolizei dokumentiert seine Überstellung in das Konzentrationslager Dachau. Dort stirbt der Priester am 20. August 1942 nach acht Monaten voller Qualen, Hunger und Folter.

Das Ehepaar Amberg beeindruckt vor allem die spirituelle Haltung, mit der Häfner seinen persönlichen Kreuzweg annahm. So habe er die Schläge der KZ-Wächter ohne Wehklagen hingenommen und, statt über sie zu schimpfen, lieber den Rosenkranz gebetet, berichtet Michael Amberg. Auch auf seine Verhaftung in Oberschwarzach blickte Häfner nicht im Zorn zurück, wie im Buch abgedruckte Zitate aus seinen KZ-Briefen verdeutlichen: „Überall herzliche Grüße. Für mich gibt es keine Feinde in der Pfarrei. Haltet recht schön zusammen in Geduld, Gebet, Gottvertrauen und Beharrlichkeit.“

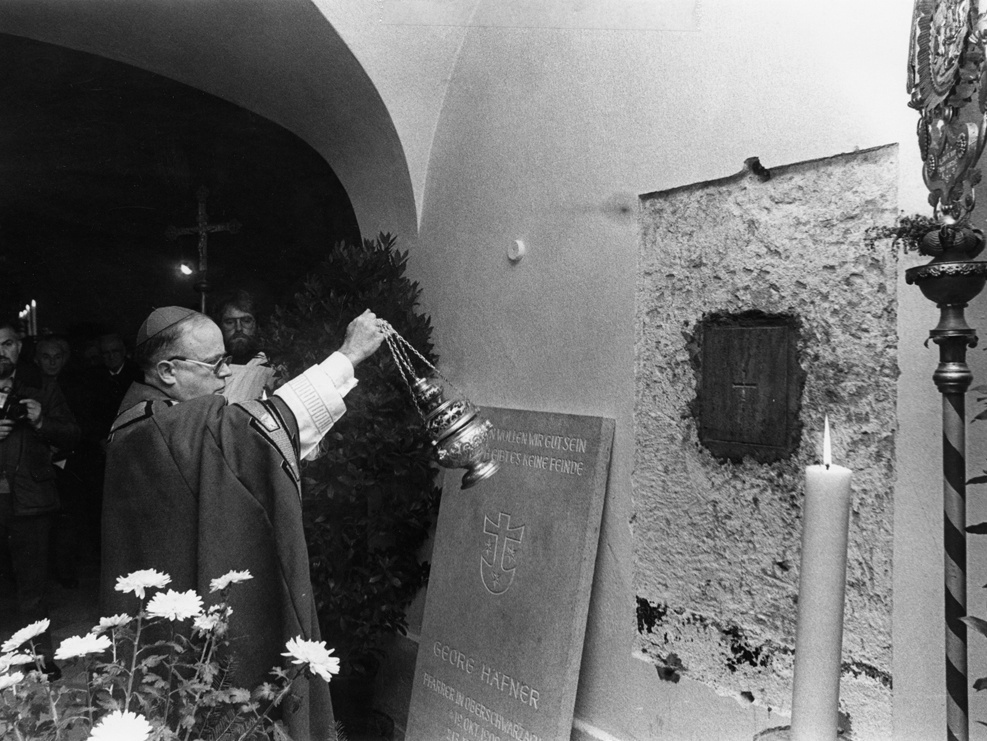

An den Vorbereitungen zur Seligsprechung Georg Häfners beteiligen sich die Ambergs nicht nur mit dem vorliegenden Bildband, sondern bringen auch ihre jahrzehntelange Erfahrung im Erschaffen und Restaurieren von sakralen Kunstwerken ein. Für die Kirche im Karmelitinnen-Kloster Himmelspforten vergoldeten sie den Grabstein von der Beisetzung der Häfner-Urne aus dem Jahr 1942. Für den Platz über dem Grabstein erschufen sie ein prachtvolles Reliquiar von Pfarrer Häfner. Das über Eck gestellte Quadrat mit zwölf in Kreuzform angeordneten Edelsteinen aus Bergkristallen und Amethysten soll auf das himmlische Jerusalem verweisen. Die Mitte des Reliquiars besteht aus der Darstellung des Opferlamms Jesus Christus. Dessen Herzenswunde zeigt die „wertvollste“ Reliquie des Kunstwerks: einen Knochensplitter von Georg Häfner, der bei der Exhumierung seiner Urne 1982 entnommen wurde.