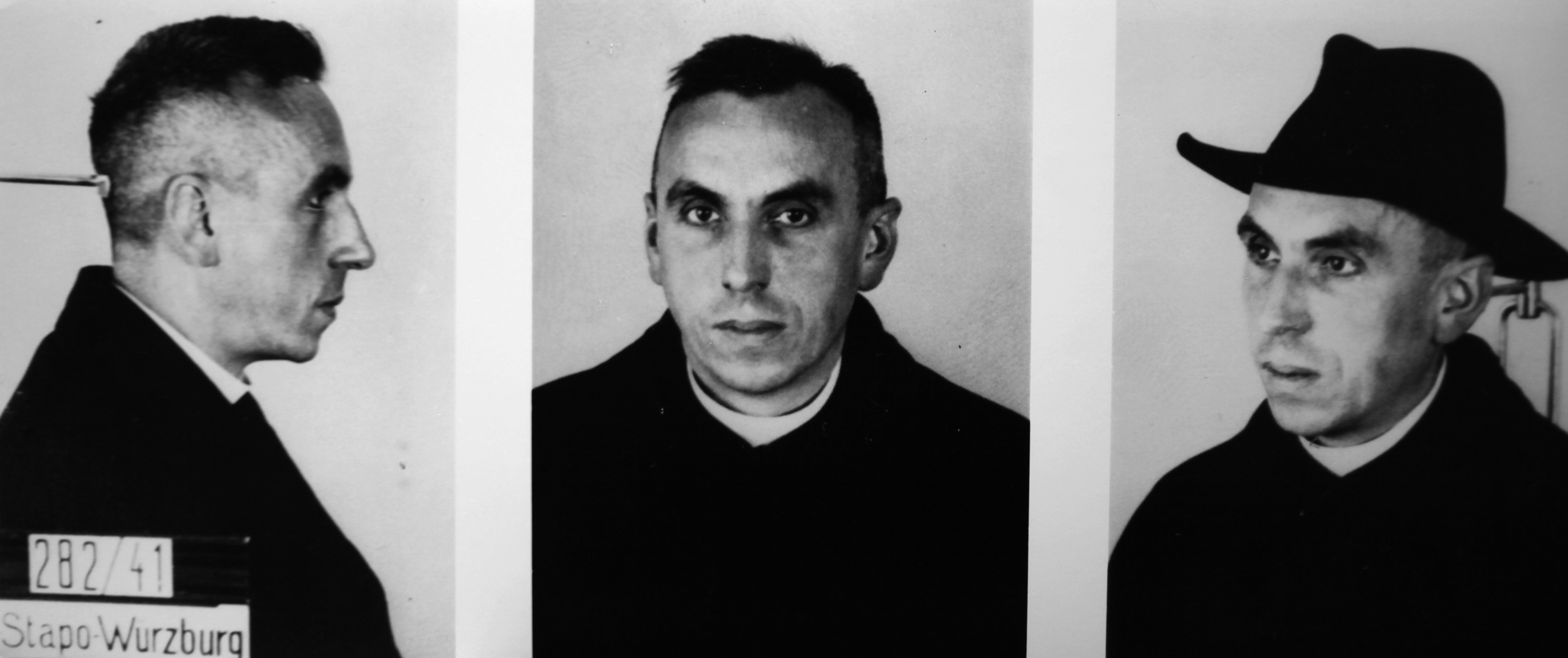

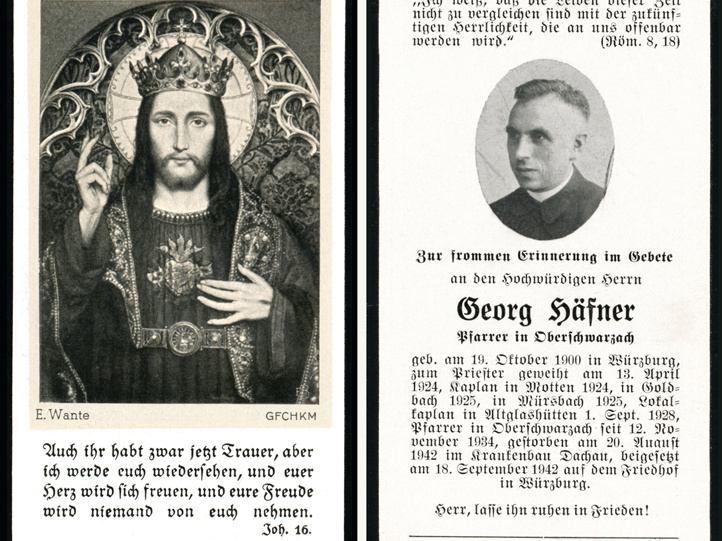

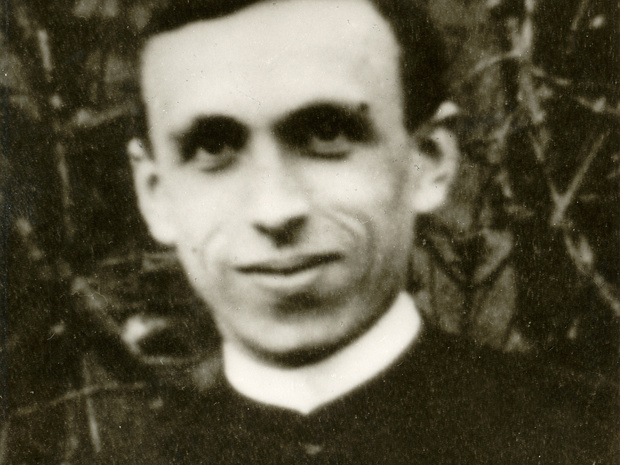

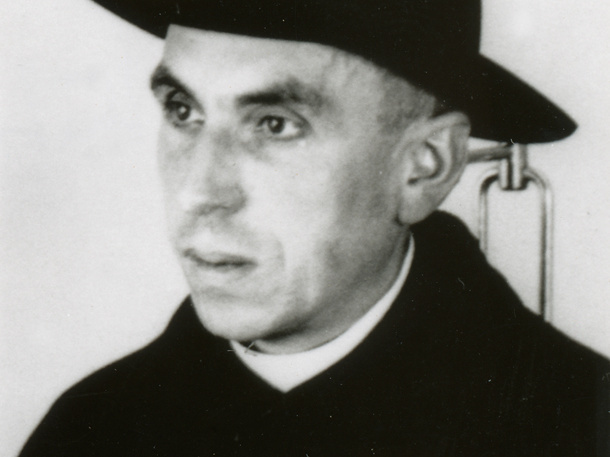

Würzburg (POW) Am 15. Mai wird der Märtyrerpriester Georg Häfner in Würzburg seliggesprochen. Er zählt damit zum Kreis von Seligen und Heiligen, die im Bistum Würzburg besonders verehrt werden. Offizielle Heilige der Diözese Würzburg sind Kilian, Kolonat, Totnan, Thekla, Lioba, Burkard, Aquilin, Bruno und Adalbero. Im Diözesanproprium des Bistums Würzburg kommen noch Johannes Nepomuk Neumann und Gumbert von Ansbach als überdiözesane Heilige hinzu. Sie stehen im Würzburger Kalender, weil es keinen eigenen Kalender in Bayern und Deutschland gibt. Als Selige stehen Liborius Wagner und Rupert Mayer im Würzburger Kalender, wobei Mayer in ganz Bayern verehrt wird. Hinzu kommt in Würzburg noch der selige Makarius, der nicht mehr im Kalender verzeichnet ist. Außerdem zählen die heilige Bilhildis, die heilige Elisabeth, die heilige Gertrud, die heilige Hadeloga, die heilige Hedwig sowie der selige Arno und die selige Immina zur fränkischen Heiligen- und Seligenschar, die vor allem an ihren Wirkorten im Bistum verehrt werden. Königin aller Heiligen und Seligen ist die Gottesmutter Maria, die Herzogin Frankens, die vor allem an den vielen Wallfahrtsorten der Diözese Würzburg verehrt wird.

Die Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan

Kilian, Kolonat und Totnan heißen die drei heiligen Frankenapostel und Bistumspatrone. Sie werden verehrt, weil sie in der Stadt am Main vor über 1300 Jahren den Märtyrertod erlitten haben. Um 686 kamen die Missionare aus Irland an den Main, um den christlichen Glauben zu verkünden, zu taufen und zu firmen. Im damals schon befestigten Ort Würzburg fanden sie dabei guten Anklang bis sie durch ihre Lehre mit dem regierenden Herzogshaus in Konflikt gerieten und deshalb im Jahr 689 umgebracht wurden. Näheres zur Vita der Frankenapostel findet sich in den beiden ältesten Lebensbeschreibungen der Heiligen, der „Passio minor“ aus dem achten Jahrhundert und der „Passio maior“ aus dem neunten Jahrhundert. Das Grab der Frankenapostel zog über die Jahrhunderte hinweg Landsleute und Pilger an. Reliquien der Heiligen ruhen im Kiliansschrein in der Kiliansgruft der Neumünsterkirche, die Häupter werden während des Jahres in einem Bergkristallschrein im Altar des Domes aufbewahrt. Öffentlich gezeigt werden sie in der Kiliani-Wallfahrtswoche. Zahlreiche Patrozinien fränkischer Gotteshäuser weisen auf die besondere Wertschätzung der Frankenapostel hin.

Der heilige Burkard – erster Bischof von Würzburg

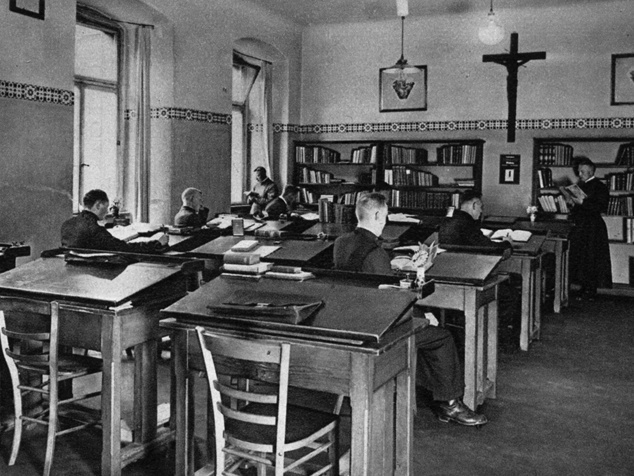

Der heilige Burkard war der erste Bischof von Würzburg und starb 753. Zwei mittelalterliche Lebensbeschreibungen des heiligen Burkard berichten von ihm. Danach war dieser „im Westen“ oder im ehemals römisch besetzten Gebiet Galliens gewesen, bevor er nach Würzburg kam. Neueste Forschungen belegen, dass sich der Angelsachse Burkard zwischen etwa 720 und 740 im Umkreis von Willibrord, seinem älteren Landsmann in Friesland, aufgehalten habe. Erst nach Willibrords Tod 739 wird Burkard im Mitarbeiterkreis des heiligen Bonifatius in Thüringen und Franken greifbar. Um als erster Würzburger Bischof ab 742 seinem Bistum einen religiösen Mittelpunkt zu geben, baute er einen Dom mit Bischofssitz, Bibliothek und Domschule auf und erhob Sankt Kilian und seine Gefährten zu Patronen des Salvatordoms und des Bistums. Am Fuß des Würzburger Festungsberges gründete er das Andreaskloster. Später wurden dort die Gebeine des am 2. Februar 753 verstorbenen Burkard beigesetzt. Die Legende erzählt, dass Burkard in Homburg am Main in einer Grotte sein unruhiges Leben beschlossen habe.

Die heiligen Äbtissinnen Thekla und Lioba

Die miteinander verwandten Heiligen wirkten als Äbtissinnen in fränkischen Klöstern. Die heilige Thekla war Äbtissin der Klöster Kitzingen und Ochsenfurt. In Tauberbischofsheim wirkte etwa ab 735 die heilige Lioba als Äbtissin und galt als eine bedeutende Vertreterin weiblicher Geisteskultur. Lioba starb um 782, Thekla um 790.

Der heilige Aquilin aus Sankt Peter und Paul in Würzburg

Der heilige Aquilin wurde um 970 in der Pfarrei Sankt Peter und Paul in Würzburg geboren. Er war Dompropst in Köln. Auf einer Reise nach Rom wurde er vor 1018 von Irrlehrern in Mailand erstochen. Begraben wurde Aquilin in der Kirche San Lorenzo Maggiore, wo etwa 400 Jahre nach seinem Tod die Verehrung des Märtyrers einsetzte, als viele Pestkranke auf seine Fürbitte hin geheilt wurden. Davon zeugen Votivbilder in der Mailänder Kirche. Dort ist der fast unversehrte Körper des Heiligen in einem Reliquienschrein aus Silber und Bergkristall beigesetzt. In den Jahren 1705 und 1854 wurden Reliquien des Heiligen in seine Geburtsstadt Würzburg gebracht, wo Aquilin ebenfalls verehrt wird. An den einzigen gebürtigen Heiligen Würzburgs, der meist als Priester mit durchbohrtem Hals dargestellt ist, erinnert eine Statue vor der Kirche Sankt Peter und Paul in Würzburg und das silberne Kopfreliquiar in der Marienkapelle.

Der heilige Bischof Bruno

Bruno wurde um das Jahr 1005 als Sohn des Herzogs von Kärnten geboren. Nach seiner Jugend und priesterlichen Bildung wohl in Salzburg wurde Bruno königlicher Kapellan, also Mitglied der Hofkapelle. Von 1027 bis 1034 war er Kanzler von Kaiser Konrad II. Auch nach seiner Weihe zum Bischof von Würzburg am 14. April 1034 fühlte sich Bruno neben seinem geistlichen Amt weiter der Politik verpflichtet. Er galt als Friedensstifter. Untrennbar ist der Name Bruno mit der Planung des Würzburger Doms verknüpft. Am 27. Mai 1045 starb der heilige Bruno nach einem tragischen Unfall in Persenbeug bei Ybbs an der Donau. Seine Beisetzung in der Krypta des eben begonnenen Doms zu Würzburg fand am 16. Juni statt. Bruno wurde bald wie ein Heiliger verehrt. Ab dem Jahr 1200 häuften sich Berichte von wunderbaren Heilungen an seinem Grab. Bischof Hermann von Lobdeburg leitete 1237/38 das Heiligsprechungsverfahren ein und versuchte in Rom – allerdings ohne Erfolg – Bruno nach neuem Kirchenrecht als Heiligen der Gesamtkirche anerkennen zu lassen. 1257 ließ er Brunos Gebeine in ein Hochgrab übertragen, was damals einer formellen Heiligsprechung gleichkam.

Der heilige Bischof Adalbero

Bischof Adalbero wurde um 1010 geboren und stammte aus dem Geschlecht der Grafen von Lambach-Wels. Nach Studien an der Würzburger Domschule und in Paris trat er in den Dienst Kaiser Heinrichs III., wurde Stiftsherr am Würzburger Dom und schließlich 1045 als Nachfolger des heiligen Bruno Bischof von Würzburg. Die benediktinische Reform des 11. Jahrhunderts holte er mit Abt Egbert nach Münsterschwarzach und gründete in diesem Geist auf der Stammburg seiner Familie 1056 das Kloster Lambach. Weil er sich im Investiturstreit zwischen Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. gegen den Kaiser stellte, wurde er 1085 abgesetzt und musste in die Verbannung. Am 6. Oktober 1090 starb Adalbero in Lambach und wurde dort bald als Heiliger verehrt. 1883 wurde er offiziell als Heiliger für die Weltkirche bestätigt. Mit der Fortsetzung des Dombaus und der Errichtung der Neumünsterkirche hat er bleibende Spuren in Würzburg hinterlassen.

Die heilige Klostergründerin Bilhildis

Die heilige Bilhildis gilt als Gründerin und Äbtissin des Klosters Altmünster in Mainz im 8. Jahrhundert. Als ihre Heimat wird Veitshöchheim angesehen. Die Tochter des Grafen Iberin und seiner Frau Mathilda heiratete der Legende nach um 672 den heidnischen Frankenherzog Hetan I., der in Würzburg residierte. Nach seinem Tod verwendete sie ihr Erbe zur Fürsorge für Arme und Kranke; um 700 kaufte sie von ihrem Onkel Erzbischof Rigibert in Mainz ein Grundstück und gründete darauf mit seiner Hilfe das später Altmünster genannte Benediktinerinnenkloster, dem sie dann als Äbtissin vorstand und dem sie ihre Güter um Würzburg vermachte. Im 18. Jahrhundert kamen Reliquien der Heiligen nach Veitshöchheim.

Die heilige Elisabeth

Als Landgräfin von Thüringen ist die heilige Elisabeth ein Vorbild christlicher Nächstenliebe. 1228 weilte sie im Kloster Kitzingen. Sie starb 1231 in Marburg.

Die heilige Gertrud

Die heilige Gertrud wird als Gründerin des Marienklosters in Karlburg und als Wohltäterin des Klosters Neustadt am Main verehrt, das 768/769 gegründet wurde.

Die heilige Hadeloga

Die heilige Hadeloga war die Stifterin des Benediktinerinnenklosters in Kitzingen. Sie starb um 750.

Die heilige Hedwig

Die heilige Hedwig wurde im Kloster Kitzingen erzogen. Sie war Herzogin von Schlesien und starb 1243 in Trebnitz.

Die selige Immina

Die selige Immina, eine Tochter des thüringischen Herzogs Hetan des Jüngeren, starb der Überlieferung nach im Jahr 750 im Kloster Karlburg. 41 Jahre lang lebte sie in ihrem väterlichen Erbteil auf dem Würzburger Marienberg in einer Klostergemeinschaft. Das Erbe vermachte sie später im Tausch gegen Karlburg dem ersten Bischof von Würzburg, dem heiligen Burkard. Die Pfarrei Himmelstadt ist die einzige im Bistum Würzburg mit dem Patrozinium der Seligen.

Der selige Bischof Arno

Der selige Arno war von 855 bis 892 Bischof von Würzburg. Er fiel am 13. Juli 892 im Kampf gegen die Sorben. Seit dem 16. Jahrhundert wird er als Märtyrer verehrt.

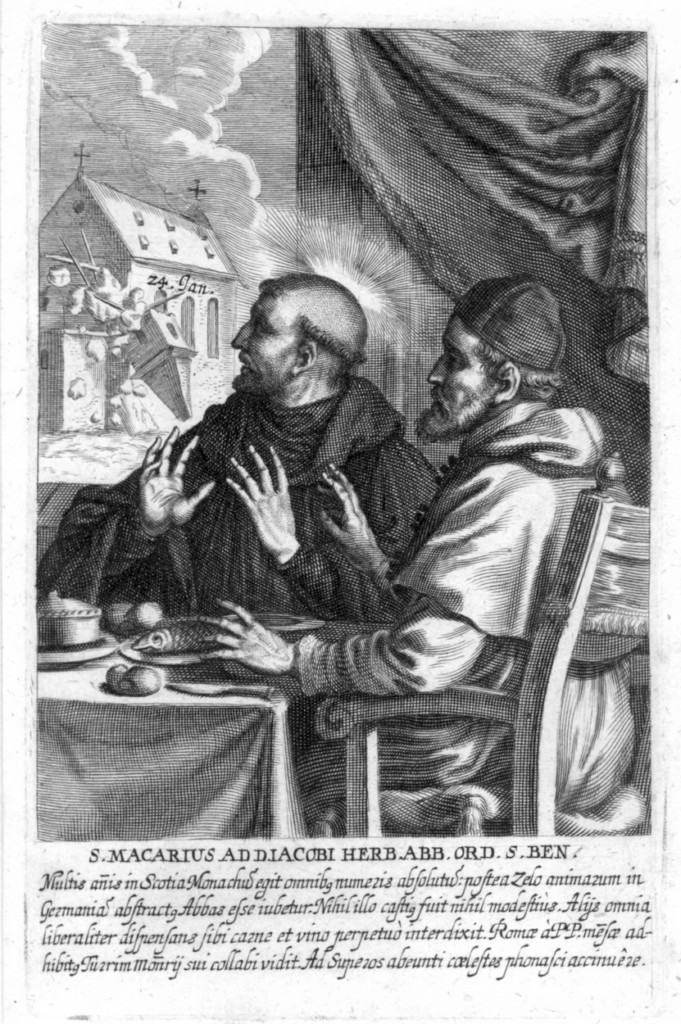

Der selige Makarius

Makarius wurde um 1090 in Irland geboren. Von 1139 bis 1153 war er der erste Abt des neugegründeten Schottenklosters Sankt Jakob in Würzburg. Makarius zählte durch seine Kenntnisse in Theologie und Bibelwissenschaft zu den gelehrtesten Persönlichkeiten im damaligen Würzburg. Gleichzeitig hatte er ein Herz für die Nöte und Anliegen des Volkes und war als Ratgeber sehr gefragt. Bald nach seinem Tod verehrten die Würzburger Makarius als einen ihrer Stadtpatrone. Er wurde vor allem bei Kopfleiden und Fiebererkrankungen angerufen. Sein Grab befand sich Jahrhunderte lang in der Schottenkirche. Nach der Profanierung der Klosterkirche 1818 wurden die sterblichen Überreste des Seligen in die Marienkapelle am Markt verlegt. Durch die Zerstörung des Gotteshauses im Zweiten Weltkrieg und das Verschwinden der Reliquien brach die Verehrung des Seligen nach 1945 ab. Erst 1975 wurden die Reliquien in dem zerschmolzenen Reliquienschrein wiederaufgefunden. Der Großteil wird seit 1992 in einem neuen Silberschrein auf dem Altar an der Stirnwand des südlichen Seitenschiffs der Marienkapelle aufbewahrt. Vor dem Altar befindet sich die 1615 gefertigte Grabplatte des seligen Makarius.

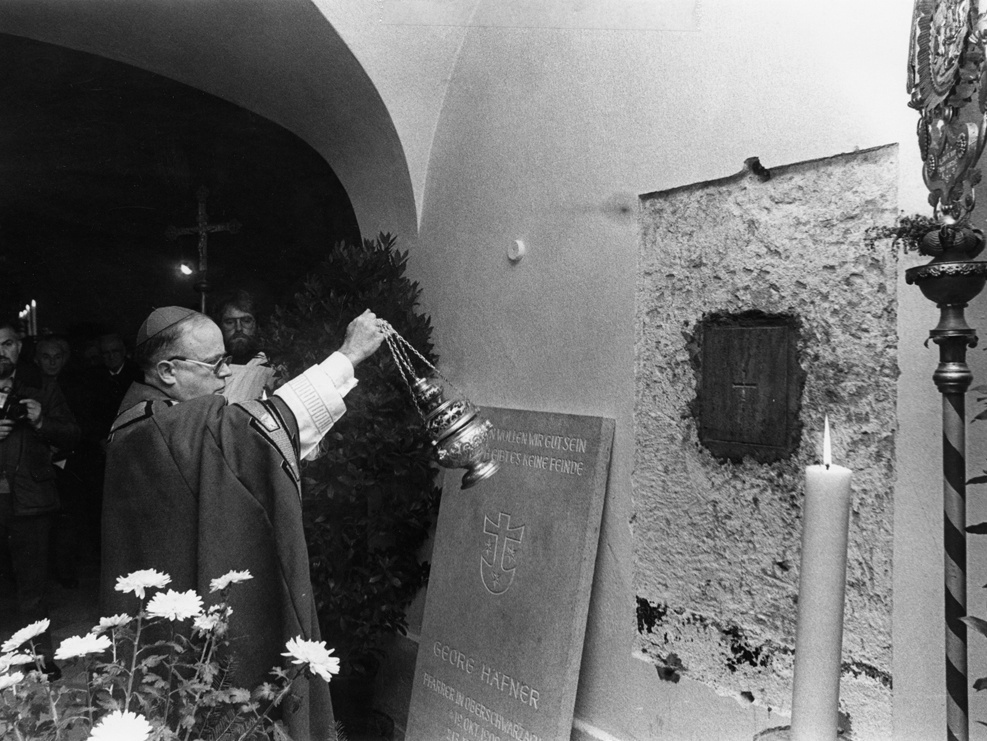

Der selige Liborius Wagner

Liborius Wagner stammte aus Mühlhausen in Thüringen, wo er am 5. Dezember 1593 getauft wurde. Der zunächst evangelische Christ studierte in Leipzig, Gotha und Straßburg. Ab 1623 studierte er Theologie in Würzburg. Zuvor muss er zur katholischen Kirche übergetreten sein. Am 29. März 1625 erhielt er die Priesterweihe und war danach Kaplan in Hardheim. 1626 wurde er Pfarrer in Altenmünster bei Stadtlauringen. Dort war er in den Wirren des 30-jährigen Kriegs für die religiösen Belange der durchwegs evangelischen Einwohner zuständig. Am 2. oder 3. Dezember 1631 wurde er beim Marsch der Schweden nach Schweinfurt und Würzburg gefangen genommen. Er blieb standhaft, als er aufgefordert wurde, wieder zum Luthertum zurückzukehren: „Ich lebe, leide und sterbe päpstlich katholisch“, lautete sein Bekenntnis. Am Mainufer bei Schonungen fand er am 9. Dezember 1631 den Märtyrertod. Seine sterblichen Überreste kamen 1634 in die Schlosskapelle zu Mainberg, 1637 in die Kirche des damaligen Augustiner-Chorherrenstifts Heidenfeld. Nach der Säkularisation wurden sie in der Pfarrkirche Heidenfeld aufbewahrt, wo sie bis heute ruhen. Am 24. März 1974 sprach Papst Paul VI. den fränkischen Märtyrerpriester Liborius Wagner in Rom selig.