Zum anderen war Arno ein aktiver Reichspolitiker und Heerführer. Er nahm an Reichstagen und Reichssynoden teil und beteiligte sich an mehreren Kriegszügen gegen die Sorben, Böhmen, Mährer und Normannen, die in das Land einfielen und große Verwüstungen anrichteten.

Im Auftrag von Ludwig dem Deutschen schlug er die Böhmen in die Flucht, bei einem Feldzug gegen die Böhmen und Mährer im Jahr 872 eilte er einem bayerischen Heer zu Hilfe, er kämpfte an der Seite von Ludwig II. von Italien und Markgraf Heinrich von Friesland. Im Frühsommer 892 zog Arno schließlich zu einem Feldzug gegen die Sorben aus. Am 13. Juli 892 wurde er von slawischen Truppen getötet. Der Leichnam des Bischofs wurde nach Würzburg geführt und dort in „seinem" Dom bestattet.

Märtyrer oder Kriegsgefallener?

Der Geschichtsschreiber Thietmar von Merseburg (+ 1018) beschreibt über 100 Jahre später den Tod Arnos als den eines Märtyrers. Er berichtet, dass Arno am Abend des 13. Juli 892 gerade eine Messe zum Festtag der heiligen Margaretha von Antiochien feierte, als er und seine Männer plötzlich von Feinden umzingelt wurden. Nachdem viele seiner Gefährten niedergemetzelt worden waren, sei er selbst mit der geweihten Hostie in der Hand in den Märtyrertod gegangen. Noch lange nach dem Tod Arnos wollen Zeugen an der Todesstelle Irrlichter gesehen haben. Der Historiker Alfred Wendehorst verweist den Martyriums-Bericht in das Reich der Legende; da man sich in späterer Zeit nicht vorstellen konnte, dass ein Bischof im Kampfgetümmel gestorben ist, habe man ihn auf diese Weise „das Martyrium erleiden lassen".

Über den genauen Ort, an dem Arno seinen Feinden zum Opfer fiel, gibt es keine gesicherten Angaben. Bis heute wollen mehrere Orte in Sachsen der Todesort des Bischofs sein. Einige Forscher vertreten die Meinung, dass es sich um einen Ort unweit des Flusses Chemnitz beim heutigen Klaffenbach handeln könnte. Ein dort befindliches spätmittelalterliches Steinkreuz, in das ein Schwert eingeritzt ist und das im Volksmund „St. Arnokreuz" genannt wird, soll den Ort genauer bezeichnen. Andere Forscher lokalisieren den Todesort von Arno beim heutigen Frankenberg im Nordosten von Chemnitz.

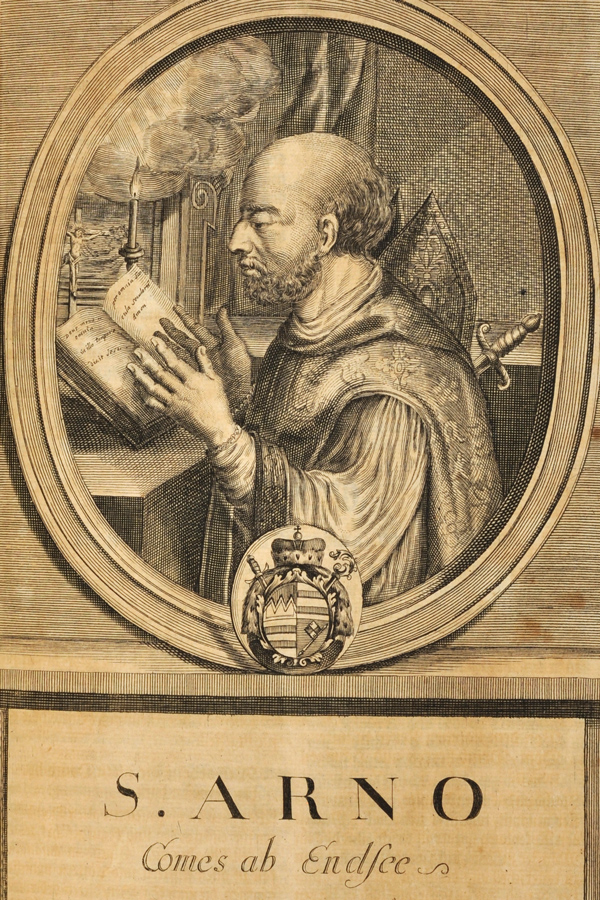

II. Verehrung und Darstellungen

Im Bistum Würzburg wurde Bischof Arno vom Beginn des 16. bis ins 18. Jahrhundert hinein als Märtyrer verehrt; eine weitergehende gesamtkirchliche Verehrung sowie die Kanonisierung wurden ihm allerdings nicht zuteil. Nicht zuletzt aus diesem Grund finden sich nur wenige bildliche Darstellungen Arnos.